タワーレコード新宿店~渋谷店の洋楽ロック/

つねにリスナー視点を大切にした語り口とユーモラスな発想をもっと多くの人に知ってもらいたい、読んでもらいたい! ということで始まったのが、連載〈パノラマ音楽奇談〉です。第9回は2022年に惜しくも亡くなったマニュエル・ゲッチングについて。ハウス/テクノにも多大な影響を与えたゲッチング作品の〈私的ベスト10〉を綴ってもらいました。 *Mikiki編集部

2022年12月4日、マニュエル・ゲッチング(Manuel Göttsching)が70歳でこの世を去りました。

とても好きなアーティストだったので、一周忌を迎えたいまこそ追悼特集を組みたい。ただしあまり湿っぽいのも柄じゃないので、私的アルバムベスト10というのはどうだろうか? ファン以外でゲッチングの作品を10枚も聴いている人は相当少ないはずなので、そこに個人が勝手に順位を付けるという企画自体がネタ的で面白いかもしれない……。とまあ、そんな発想で進めてみたのですが、そもそもマニュエル・ゲッチング自体が〈誰それ?〉という人も多いでしょう。

60年代末から70年代初頭の西ドイツから登場した先鋭的なバンドたち、カン、ノイ!、グルグル、アモン・デュールなど……いわゆる〈ジャーマンロック〉や〈クラウトロック〉と呼ばれた一群のなかで、ベルリンを拠点にしていたアシュ・ラ・テンペル。ゲッチングはその不思議な名前のバンドのギタリストとしてプロキャリアをスタートしました。初期のアシュ・ラ・テンペルはひたすらドラッギーなサイケデリックロックを演奏していましたが、75年頃からゲッチングのソロユニットと化していき、名義もアシュラになります。それに伴って音楽性も、ギター+シンセによるトランシーな躍動感を持つミニマルサウンドに移行。テクノやハウスを完全に予見した快楽性重視の楽曲たちは、のちのクラブ世代にも大きな影響を与えたのでした。

そんなゲッチングの、バンドやソロも含めた10枚のアルバムを、ただ単に僕が聴き込んだ順で紹介したいと思います。

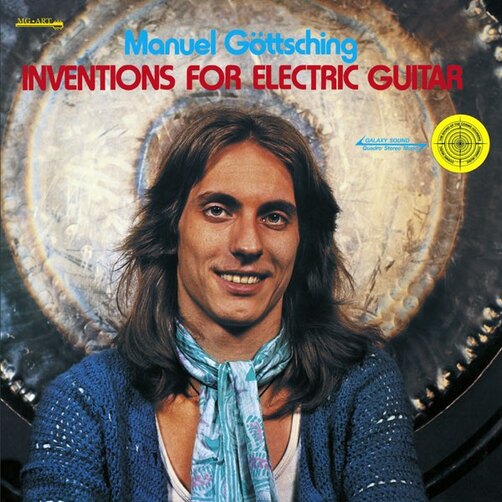

第10位

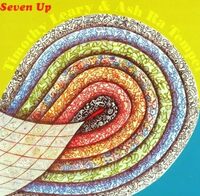

Timothy Leary & Ash Ra Tempel『Seven Up』(73年)

ハーバード大学で幻覚剤の研究を行っていたティモシー・リアリー博士が、スイス亡命中にアシュ・ラ・テンペルとジョインした一大セッションの記録。“Space”と“Time”といういかにも適当に付けたようなタイトルの2曲を収録していますが、初期アシュ・ラ・テンペルのLPは基本すべてAB面1曲ずつという潔さです。大筋としては『神秘』の頃のピンク・フロイドにインスパイアされたようなサウンドとはいえ、当然ながら博士の導きのもと全員でLSDを服用しながらの壮絶なラリパッパ大会なので、よりとりとめもなくダラダラして徹頭徹尾サイケデリック。体調が優れないときに聴くと気持ち悪くなるかも。

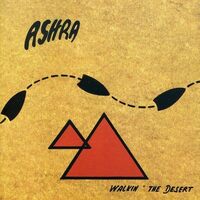

第9位

Hoenig / Göttsching『Early Water』(95年)

MICHAEL HOENIG, MANUEL GÖTTSCHING 『Early Water』 Musique Intemporelle (1995)

アジテーション・フリーのキーボーディストで、タンジェリン・ドリームにも一時期参加していたミヒャエル・ヘーニッヒとのコラボ作品。発売は95年ながら、音源自体は76年の『New Age Of Earth』ツアーリハ用の未発表曲です。1曲48分という長丁場で、ベーシックなシーケンスパターンにシンセやオルガンを絡ませたエレクトロニクスの緩流に浮かんで、ゲッチングのギターがたゆたうように遠泳しているイメージ。エモーショナルな起伏はほぼありませんが、この音の波に身を委ねていると次第に時間という感覚を喪失しそうになるのです。

第8位

Ashra『Walkin’ The Desert』(89年)

『Correlations』(79年)、『Belle Alliance』(80年)というトリオバンド編成期を経ての80年代最終作で、盟友ルッツ・ウルブリッヒとの2人による演奏。どの曲も徹底してミニマルサウンドに拘っていますが、全ての趣向が異なるのが本作の面白いところです。“First Movement: Two Keyboards”はキーボード2台によるスティーヴ・ライヒやフィリップ・グラスばりの現代音楽風。“Second Movement: Six Voices”は温和なニューエイジ/アンビエント。“Third Movement: Four Guitars”は名作『Inventions For Electric Guitar』を思わせる、いかにもアシュラなギターの多重演奏。そして“Fourth Movement: Twelve Samples”はサンプラーを使ったなぜかの(砂漠がテーマだから?)アラビアンバレアリックビート。