5. オーラヴル・アルナルズ『re:member』

OLAFUR ARNALDS re:member Erased Tapes(2018)

どこかオールド・スクールで厳格な作曲家というイメージのあるニルス・フラームとは対照的と言ってもいいほどに、オーラヴル・アルナルズの創作活動はどこか風通しがよく、自由闊達なイメージがある。2010年代後半の彼の活動を見ただけでも、ピアニストであるアリス=紗良・オットとのコラボレーション作品『ショパン・プロジェクト』、ニルス・フラームとのコラボEP『Loon』、『Trance Frendz』、アイスランドのバンド、エージェント・フレスコのヴォーカリストであるアルノル・ダンと組んだシングル“Say My Name”のリリースなど、さまざまな音楽家と幅広いコラボレーションを展開してきた。その極め付きが、去年リリースされた、母国アイスランドのさまざまな地域に住む人々と音楽との繋がりを描いたプロジェクト〈Island Songs〉。同作には、オブ・モンスターズ・アンド・メンのナッナ・ブリンディス・ヒルマルスドッティルをはじめとしたプロのミュージシャンはもちろん、市井の人々も参加。7週間連続でドキュメンタリー・フィルムと一緒に音源を公開したこのプロジェクトは、近年のオーラヴル・アルナルズの活動の象徴とも言えるものだ。

また、オーラヴル・アルナルズはオーケストレーションやシネマティックなサウンドを手掛ける音楽家に愛用されているメーカー、SPITFIRE AUDIOとコラボレーションし、〈Olafur Arnalds Chamber Evolutions〉という小編成のストリングスにフォーカスしたソフト音源を作っていたことでも知られている。ここからは彼が音楽における新しいテクノロジーに関心を持っていることが伺えるが、その関心は最新作『re:member』において活用されたソフトウェア〈ストラタス〉の開発にも結び付いている。ストラタスはアルナルズとハルドル・エルジャンの2人によって開発され、『re:member』で特徴的なメロディーを構築しているピアノ・サウンドの創造にも用いられた。

オーラヴル・アルナルズが弾くピアノのほかに2台の年代物の自動演奏ピアノを用意し、彼が演奏するとそれに応じて自動ピアノがメロディーを奏でるという半自律的なプロセスを、ストラタスが司っている。この独創的なピアノ・サウンドが、坂本龍一~ヨハン・ヨハンソンの系譜に連なるようなストリングスやアンビエントな電子音、軽快なビートと組み合わせられることで作り上げられた『re:member』は、オーラヴル・アルナルズの現時点での最高到達点と言える。ピアノ~自動演奏ピアノというクラシック楽器にテクノロジーを使って、新たなヴァリエーションを与えるというそのやり口は、まさにポスト・クラシカルの手本だ。

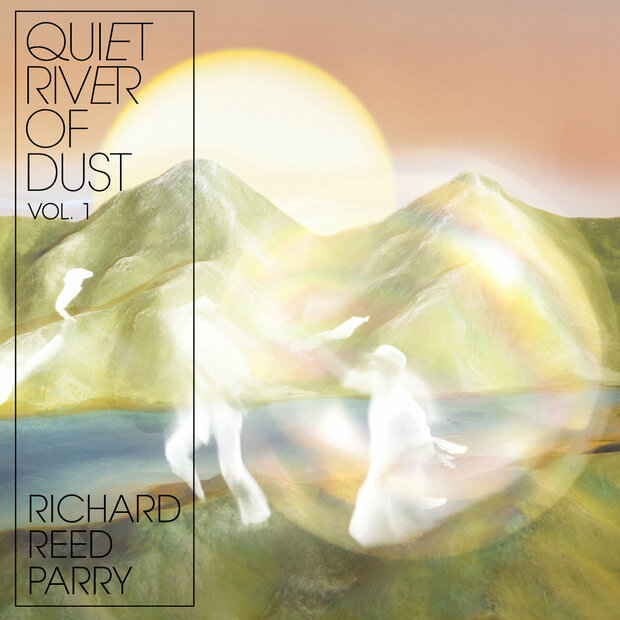

4. リチャード・リード・パリー『Quiet River of Dust Vol.1』

RICHARD REED PARRY Quiet River Of Dust Vol.1 Epitaph/Ada(2018)

ニコ・ミューリーやyMusicをはじめとしたインディー・クラシック勢の貢献により、USインディーの音楽家たちがチェンバー的なサウンドを高度に導入していることは、かねてから述べている通りだ。そのうえで2018年において特筆すべきニコ・ミューリーの活動は、トーマス・バートレットとのコラボレーション作品『Peter Pears:Balinese Ceremonial Music』をリリースしたことだろう。クリス・シーリやサム・アミドンをプロデュースするバレットとのコラボレーションは実にユニークなもので、新曲に加えて民族音楽学者が書き起こしたガムラン曲にもチャレンジしている。一方でyMusicのメンバーたちは、ポール・サイモンやオッカーヴィル・リヴァー、ジェシー・ハリスの最新作にも顔をのぞかせ、その存在感をよりいっそう高めた。

いまここで述べた固有名詞を眺めればわかるように、USインディーにおけるチェンバー的なサウンドの進化は、特にアメリカン・フォークの血脈に連なる音楽家たちに顕著だ。そもそもインディー・クラシック勢が知られるようになってきた要因のひとつが、彼らがグリズリー・ベアやウィルコ、スフィアン・スティーヴンスといったアクトに起用されてきたことも大きいことからそれは明らかだろう。だから、アーケイド・ファイアのメンバーであるリチャード・リード・パリーの新作が、インディー・クラシックの代表作の一枚となった前作『Music For Heart And Breath』から大胆な方向転換を行い、フォーキーなサウンドへと変貌したことも納得できた。

ボン・イヴェール『22, A Million』(2016年)的なプロダクションやスフィアン・スティーヴンス的なチェンバー・ポップがありつつ、新しいフォーク・ミュージックといった趣を持つ本作の肝は、リチャード・リード・パリー自身が手掛けたコーラス・アレンジだろう。それはフリート・フォクシーズのような古楽~バロック音楽を思わせるものというよりは、どちらかといえばメレディス・モンクを想起させるモダンなところがあり、それがストリングスやホーンと見事に溶け合うことで、圧倒的なダイナミズムを演出している。また、ナショナルのデスナー兄弟やルームフル・オブ・ザ・ティースのキャロライン・ショウが本作に参加していることにも注目しておきたい。

3. サン・ラックス『Brighter Wounds』

エレクトロニック・ミュージシャンがクラシック~現代音楽にアプローチすることについてはアクトレスについての文章で少し触れたが、ライアン・ロットもその先端を行く1人だ。しかし、彼がアクトレスと異なるのは、サン・ラックスというバンドを形成し、そこにクラシックのアンサンブルを介入させるという手法を採用していることだ。このスタイルは前作『Bones』(2015年)で決定的なものになったのだが、『Brighter Wounds』ではそれがさらに推し進められている。

チェンバー・ミュージックとエレクトロニック・ミュージック、そしてフィジカルなバンド・サウンドの融合においてパーフェクトと言ってもいいくらいに優れている本作は、ギタリストのラフィーク・バーティアとドラム/パーカッションのイアン・チャンとともに作られており、この傑作は彼ら3人のコンビネーションの賜物でもある。ラフィーク・バーティア自身も最新作『Breaking English』を昨年リリースしており、同作については「Jazz The New Chapter 5」にてコラムを書いているので、そちらを読んでいただきたいが、このアルバムは彼が敬愛しているベン・フロスト『A U R O R A』(2014年)を想起させる怪作だった。さらにイアン・チャンはソロ名義のEP『Spiritual Leader』でみずからのエクスペリメンタルなサウンドを掘り下げており、彼は近い将来、PANに所属するパーカッショニストのイーライ・ケスラーに近い存在感を発揮してくるのかもしれない。そして、フロントマンであるライアン・ロットは今年の2月に、フィルブルック美術館に委嘱された楽曲を収めた新作『Pentaptych』をリリースしており、ここでは彼のクラシック音楽~現代音楽家としての真骨頂を堪能できる。

出自が異なるメンバーの特性を折り重ねて作った本作『Brighter Wounds』をさらに刺激的に演出しているのは、yMusicのメンバーが繰り出すチェンバー・サウンドだ。本作におけるyMusicの演奏は、リチャード・リード・パリーの新作で聴けるアメリカーナのフレイヴァーが漂うチェンバー・ミュージックとは違い、どちらかといえばヨーロッパ系的な切れ味の鋭さを感じさせる。ライアン・ロットがヴォーカリストとして前面に出てきていることで、異形のポップ・ミュージックとしての迫力も存分に発揮されており、その独創的なサウンドには圧倒されるばかりだ。

2. ジェイコブ・コリアー『Djesse Vol. 1』

オーケストラル・ポップは、映画も含めた20世紀以降のミュージカルでその存在を知らしめてきた部分も大きい。また、ミュージカルの父的な存在としてオペラがあり、そこでは当時流行していたさまざまな音楽ジャンルが流入して〈歌モノ〉が作られていたことを考えると、オーケストラル・ポップには数百年に及ぶ巨大な歴史の河が流れている。

天才の名をほしいままにするジェイコブ・コリアーの新作にして4部作のうちの一枚『Djesse Vol. 1』は、そういったオーケストラル・ポップの歴史の末裔として位置付けて聴いてもおもしろい。レナード・バーンスタインがポップ・ミュージックの要素やマンボ、チャチャなどを取り入れて作曲を手掛けたミュージカル「ウエスト・サイド物語」(61年)。ミュージカルの劇伴にロック・ミュージックを取り入れたアンドリュー・ロイド・ウェバーの「オペラ座の怪人」(86年)。最近続編が公開されて大きな話題を呼んでいる「メリー・ポピンズ」(64年)など、クラシックを下敷きに持つオーケストラが他のジャンルと結託することでこの世に生まれ落ちた傑作群と本作の間に、大きな違いがあるようには思えない。

もちろんこれは、『Djesse Vol. 1』が歴史上何度となく繰り返されてきたミュージカルの傑作のセオリーをなぞっているという話ではなく、煌びやかなシンセの扱いやリズムのパターン/音色などは実に現代的で、ジェイコブ・コリアーの特徴がそのままオーケストラル・ポップに移行していると考えてもおもしろいだろう。

『Djesse Vol. 1』に参加している音楽家もユニークなメンツが揃っている。アカペラ集団のヴォーチェス8、テイク6、ローラ・マヴーラ、さらにジェイコブ・コリアーの母にしてヴァイオリニストのスージー・コリアーが参加しており、ロンドン出身の彼ならではの人選だ。また、世界各地でレコーディングしたからか、モロッコのグナワ人ミュージシャンであるハミッド・エル・カスリが参加していることも注目すべきだろう。

ポップ・ミュージック側からのミュージカルへのアプローチはいまでもさまざまなところで見られ、フォクシジェンやレモン・ツイッグスがミュージカルを意識した楽曲を作ったり、日本ではアニメとミュージカルのメディアミックス的な作品「少女☆歌劇 レヴュー・スタァライト」からミュージカル調のアニメソングが生まれたりしている。そのなかで、ジェイコブ・コリア―は王道を貫きながら音楽をアップデートしており、〈Djesse〉シリーズの今後の展開も楽しみだ。

1. ジュリア・ホルター『Aviary』

ネオ・クラシカル周辺に該当する女性作曲家で、2018年に特筆すべき作品をリリースしたミュージシャンは、ラック・ザ・ロウとジュリア・ホルターの2人だ。

ラック・ザ・ロウは今年デビューしたオーストラリアの作曲家で、今回の記事で名前を挙げる唯一のニューカマーであり、ネオ・クラシカルという括りを除いて考えても、2018年の新人賞は彼女に捧げたいくらいにその才能は素晴らしい。ただ、ボン・イヴェールやジョアンナ・ニューサムを引き合いに出される彼女の記念すべきデビュー作『One Eye Closed』のおもしろさは、クラシック~現代音楽の要素だけにあるのではない。同作の大きな特徴として挙げられるのは、その生々しい音色の扱いにあり、サウンドがある種の洗練に向かっていないことにある。この傾向は特にドラムに顕著で、その音色にはロック・ミュージックに通じるようなワイルドでラフなタッチがあり、それが楽曲にダイナミズムと親密さを同時にもたらしている。ゆえに、チェンバー・ミュージックを武器とする女性音楽家の作品では『One Eye Closed』こそが2018年のベストになるだろうとなかば確信していたのだが、10月の終わりに届いたジュリア・ホルターの新作『Aviary』はそれを凌駕する作品だった。

ジュリア・ホルターは、ぼくが以前書いた年間ベスト記事「大変なことがクラシックの世界で起きている―チェンバー・ミュージックの多様性を象徴する2015年ベスト10選」で、前作『Have You In My Wilderness』をランクインさせており、ぼくはこの作品についてバート・バカラックやジェーン・バーキン、シャルロット・ゲンスブールを引き合いに出して説明したが、さしずめ『Aviary』を語るならニコ、メレディス・モンク、オーウェン・パレットといったところだろうか。前作の中心にあったオーケストラル・ポップ~フレンチ・ポップスの流れを汲んだチェンバー・ミュージックは、本作では現代音楽におけるエクスペリメンタルな側面を抽出し醸成されたアヴァン・ポップに取って代わった。端的にいえば、『Aviary』はヴォーカルとストリングスが中心となって形作られたレイヤー(層)とクラスター(塊)の追求のはてに生まれたアルバムである。

ジュリア・ホルター自身は『Aviary』のインスピレーション源にアリス・コルトレーンのストリングス・アレンジメントを挙げているが、それも頷ける。とはいえ、『Aviary』で称賛すべきは、ジュリア・ホルターがエクスペリメンタルなサウンドを追求したからではなく、前作の路線とは違う方向に進んだことで途方もなく美しいサウンドを獲得したことである。ぼくたちはそれを収録曲の“Words I Heard”で聴くことができる。なめらかで艶やかなコーラスとストリングスが優しく交差しながら、時間とともに様々な音色がそこに混ざり合い、ジュリア・ホルターの唯一無二のヴォーカルが引き立てられるこの楽曲は、彼女の音楽にとってのひとつの到達点であり、アヴァン・ポップのネクスト・レベルだ。

2019年の注目すべき動きと必聴作品

2018年のネオ・クラシカル・シーンにおけるぼくなりの総括は終わったものの、いまはすでに2019年。だからこの記事は、今年に入ってからの、レーベルや音楽家の活動、リリースされた新作についての話を添えて終えることにする。

冒頭に書いたように2018年のはじまりはニルス・フラーム『All Melody』とヨハン・ヨハンソンの死だったが、2019年はニュー・アムステルダムとノンサッチがパートナーシップを締結したことで幕を開けた。クラシック音楽~現代音楽の最前線で活躍する新興レーベルが、インディー・ロックからジャズ、ワールド・ミュージックまで幅広く手掛ける音楽業界屈指の老舗レーベルと手を組むというニュースは、ネオ・クラシカル・シーンの拡張がこれまでと違ったステージで展開されるであろうことを意味している。すでにキャロライン・ショウ、ウィリアム・ブリトル、ダニエル・ウォールの新作をニュー・アムステルダム/ノンサッチ名義でリリースすることが決定しており、2019年のネオ・クラシカルはとても華々しいスタートを切ったと言える。

2019年にリリースされた作品だと、アントニー・アンド・ザ・ジョンソンズのメンバーとしても知られているジュリア・ケントの新作『Temporal』が、ストリングスとエレクトロニック・ミュージックの要素を併せ持った充実作で、派手ではないが地道に音楽的研鑽を積み重ねてきた彼女が新境地に達したことを告げていた。

また、サン・ラックス絡みでは、前述したようにフロントマンのライアン・ロットが新作『Pentaptych』をリリースしただけではなく、サン・ラックスが2008年から2017年の間にレコーディングしたものの、未発表のままだった楽曲を収録したコンピレーション『Remnants』がリリースされた。本作はサン・ラックスの来し方を確認できるだけでなく、新作としてもじゅうぶん楽しめるものとなっている。

今後のリリース情報としては、新たな形でエレクトロニック・ミュージックとクラシック音楽の架け橋となる可能性を秘めているフランチェスコ・トリスターノの新作『Tokyo Stories』がソニー・クラシカルから、オーラヴル・アルナルズの『re:member』やジョニー・グリーンウッドが手掛けた映画「ファントム・スレッド」のサウンドトラックにも参加していたヴァイオリニストのダニエル・ピオロがデビュー作『Dust』をベッドルーム・コミュニティーからリリースするようだ。

この2枚の注目作の他にも、日本国内ではジム・オルークのバンドでヴァイオリニストとして活躍する波多野敦子とASA-CHANG&巡礼のメンバーである須原杏によるストリングス・デュオ、TRIOLAがデビュー作『Chiral』を3月22日(金)にリリースする。本作には石橋英子(ドラムス)、ジョー・タリア(パーカッション/ミキシング/マスタリング)、ジム・オルーク(ベース)らが参加しており、ポスト・クラシカル~インディー・クラシックと連動するような作品だと考えられる。

2019年のネオ・クラシカルもまた、きっとぼくらを興奮させてくれることだろう。