『Songs Of Surrender』を機に改めて聴き比べたいU2のオリジナル・アルバムを紹介!

シングル“11 O’Clock Tick Tock”で作業したマーティン・ハネットと反りが合わず、代わりにスティーヴ・リリーホワイトをプロデューサーに迎えたファースト・アルバム。リリカルかつ緊張感のある音作りのなかに、当時19~20歳だった4人の思春期的な焦燥と混乱がうごめいている。まだ粗削りではあるが純度の高いパンク盤だ。

やや見落とされがちな本作は、今回のプロジェクトにおいて収録曲が再録音されていない。とはいえ、イリアン・パイプスの使用などアイリッシュという出自を打ち出しつつ、キリスト教への信仰心が色濃く出ている作風は、実は『Songs Of Surrender』のムードからも遠くはない。メランコリックな鍵盤も聴きどころ。

『Boy』から3つ歳を重ねた少年がこちらをキッと睨みつける。その眼差しの如く、強さが貫かれた傑作だ。エッジのギター・サウンドは多彩で、リズム・セクションも的確。北アイルランド紛争を嘆いた“Sunday Bloody Sunday”を筆頭に各曲で焦点が絞られており、社会意識の高さもバンドのステージを上げた。初の全英1位を記録。

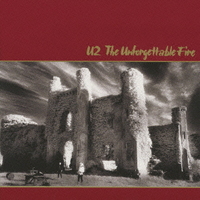

『War』ツアーを収録したライヴ盤『Under A Blood Red Sky』を挿んでの4作目は、ブライアン・イーノとダニエル・ラノワを初めて起用。2人の得意とするアンビエントな音作りを活かしたプロダクションがボノのカリスマティックな歌声と好相性を見せ、バンドは破格のスケールアップを果たした。“Bad”あたりはバレアリック耳でも聴けます。

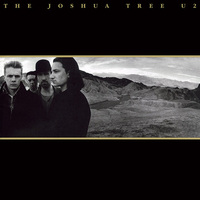

帝国主義的な振る舞いへの反感と、同地の掲げる理想主義や豊かな文化への憧憬というアメリカへの相反する2つの視点を落とし込んだ代表作。いずれも劣らぬアンセムである冒頭3曲のインパクトがとにかく強いが、アルバム後半のアーシーさにこそ本質が宿っている。グラミー賞では年間最優秀アルバムに輝いた。

ライヴ録音とスタジオで制作された新曲たちを一緒にパッケージした変則的な構成の一枚。〈アメリカ〉への傾倒を推し進めたアルバムで、ゴスペルやブルースからの影響が色濃い。ボ・ディドリー・ビートを借用した“Desire”などが楽しいが、屈託のないルーツ探求には、まだ早すぎたのだろう。期待ほどの評価は得られなかった。

アメリカから東西統一されたドイツ/ベルリンへ。クラブ・ミュージックやヒップホップに刺激を受けながら、インダストリアルかつダンサブルな音と戯れている。歌詞では、高度情報化社会における神経症的な心を反映。イーノは〈U2らしさを取り除いていく作業だった〉と語るが、ギラギラと創造性を滾らせたアルバムだ。