映画音楽、プロデュース、サイドプロジェクトで活躍するデスナー兄弟

――その後、2021年には、ジョー・ライト監督の「シラノ」とマイク・ミルズ監督の「カモン カモン」にデスナー兄弟が音楽で参加しています。「シラノ」には、ザ・ナショナルとして“Somebody Desparate”の提供もしていますね。

木津「僕は正直なところ、デスナー兄弟の映画音楽の仕事は、抜きん出た個性があまり見えないなと思っているんです。たとえば、レディオヘッドのジョニー・グリーンウッドやナイン・インチ・ネイルズのトレント・レズナーは映画音楽の大家になっていて、コリン・ステットソンやミカチューことミカ・リーヴィはエクスペリメンタルな映画音楽を作っています。デスナー兄弟の映画音楽は、アンビエントやチェンバー的なオーケストレーションをバランス感を保ちながら映画のイメージに合わせていて、手堅いんですね。あの2人ならではの魅力が映画音楽でも表れたらもっとおもしろいんじゃないかなと」

岡村「ブライスは坂本龍一から影響を受けていて、『レヴェナント:蘇えりし者』(2015年)では実際に一緒にやっていますが、現代音楽やポストクラシカル文脈の強みがもっと発揮されるといいですよね」

木津「アーロンはバランス感を持っている人で、テイラーの2作やエド・シーランの新作『- (Subtract)』も緻密にバランスよく仕上げています。シンガーソングライターのキャリアの成熟や洗練のイメージにすごくフィットする音作りが、ポップ寄りのミュージシャンの側からアーロンには求められているんじゃないかなと。岡村さんは、どう評価していますか?」

岡村「アーロンは、テイラーとやるようになってちょっと変わった気がします。彼は元々USインディの現場に密着していた人で、おそらくその感覚がバンド内でも一番強い。だから、ボン・イヴェールのジャスティン・ヴァーノンとのビッグ・レッド・マシーンや〈PEOPLE※〉での活動にそれが自然と表れていました。それが、テイラーからラブコールを受け、エド・シーランのようなビッグアーティストにも協力を請われ、どメジャーにシフトしていく中、整合性が取れているのか疑問に感じている人もいるかもしれません。

私は、アーロンの仕事では、ボニー・ライト・ホースマンやハナ・ジョーガスのような日本では超マイナーなアーティストとの作品もアーロンらしくて好きなのですが(笑)」

木津「僕もそうです(笑)。ただ、そういう意味でアーロンは、メジャーな場で仕事をするようになった中、〈生粋のインディバンドでありホームグランドであるザ・ナショナルで何ができるか?〉〈ザ・ナショナルのコアとは何か?〉ということに新作で立ち返らざるをえなかったんじゃないかな、と予想しています」

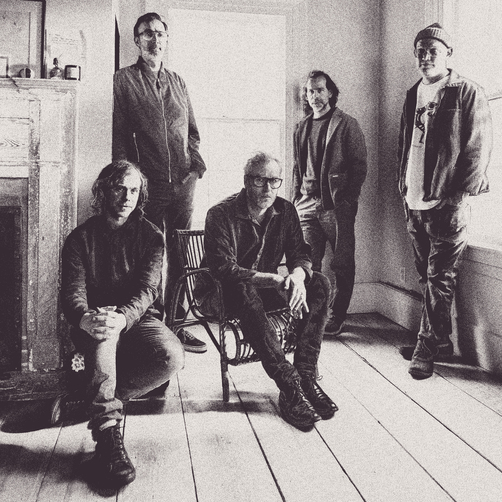

岡村「本人たちが認めていますけど、マットの状況も関係していて、新しいことにトライする余裕はなかったそうですね。なので、〈こじんまりしたアルバムだ〉〈これまでの延長線上だ〉と感じる人もいるかもしれませんが、それが功を奏していて、曲のよさが伝わる作品になっている。私はデスナー兄弟が好きだから、2人の職人的なうまさに注目して聴いちゃうけど、バンドの本来的な魅力がストレートに伝わってくると思います。個別の活動が多くなって、それが見えにくくなっていた中、今回のアルバムは5人の集合体としての魅力を表していますよね」

木津「ザ・ナショナルの初期作って、ブライスが才能を開花させていく過程が記録されているんですよね。そんな彼の才能がクラシック方面や映画音楽、『Planetarium』(2017年)で発揮されていた中、今回はバンドでそれを存分に活かしています」

家族的な絆と5人の固い結束力

――このまま新作の話に移ると、今回、UKポストパンク譲りの刺々しさはこれまででもっとも希薄で、マットの辛い状況を包み込むような優しさを感じるプロダクションです。緻密で有機的なサウンドだと思いました。

岡村「ライブですでにやっていた曲、ライブ用に作った曲が入っていますよね。たとえば、“Tropic Morning News”は、ライブ音源を使っている。制作しながらマットが徐々に復調したことを考えると、ライブ現場で得たものが自然とフィードバックされているアルバムと言うことができるかもしれません。その点が、親近感が湧く優しい感触のサウンドに繋がっていると思います」

木津「アルバムのリリース以前に、(ボン・イヴェールの)ジャスティンとの“Weird Goodbyes”というシングルがあったじゃないですか。アルバムには入っていないのですが」

――2022年8月リリースの曲ですね。国内盤CDのボーナストラックに、フリート・フォクシーズのロビン・ペックノールドが参加したライブ音源が収録されています。

木津「あの曲は、発表されたタイミング的にも、リハビリ的なものに聞こえるんです。打ち込みのビートで、さらっと作った印象がありました」

――当時、ようやくできるようになったツアーの流れで生まれた曲なんですよね。

木津「そうそう。シンプルな別れの曲ですが、マットの文学性とジャスティンの孤独感が合わさっていて、歌詞もすごくいい。男の悲しみについて歌っていて、ザ・ナショナルとボン・イヴェールの魅力が衒いなく出ています。無理して新しいことをやるんじゃなく、自分たちが描けるものがなんなのかを一度確めている。その先にこのアルバムがあるのかなと」

岡村「コロナ禍以降、あらゆるアーティストやバンドが試されましたよね。潜在的な能力や蓄積してきたもので、どれだけのものを作れるのかが問われたわけです。ザ・ナショナルはその結果、曲のよさや結束力が表れたアルバムを完成させた。20年以上続けてきた強さ、結束力の固さは、長くやっているだけあるなと」

木津「すごく家族的なバンドだと、改めて思い知りましたね。〈PEOPLE〉などはインディシーンにどれほど広がりを持たせられるかに挑戦していた印象なんですけど、僕は政治的なものとして解釈しすぎていたな、と少し反省しています。もちろんその側面も重要だったと思いますけどね。

でも、たとえば、ビッグ・レッド・マシーンの『How Long Do You Think It’s Gonna Last?』(2021年)に“Brycie”という曲があって、あれはアーロンが歌っているのがポイントなんです。アーロンが鬱状態になった時にブライスが支えてくれた、というパーソナルな歌なんですよね。そういう家族的な絆を新作に感じました。パンデミックを経たからこそ家族的なバンドとしてのあり方を今一度確かめて、リスナーにもその部分を見せたかったんじゃないかな」

――さっき言った“Your Mind Is Not Your Friend”のMVは、フィービーのお兄さんのジャクソンが監督しています。創作のあらゆる面で、濃い繋がりを大事にしている姿勢が表れていますね。

岡村「新作に参加しているフィービーもテイラーも、今やザ・ナショナルの新しい〈ファミリー〉の一員のような存在ですよね。

さっき木津さんが言ったことに補足すると、ザ・ナショナルは、たしかに〈背負わされた〉感じがあった。ボン・イヴェールにせよスフィアンにせよ、2000年代からの生き残りを懸けて、新しい動きをしながらシーンを引っ張っていく象徴的な役割が求められていました。その中で、彼らは本来の魅力を出しそびれていたかもしれない。そんな流れも、今回で一段落したのかもしれません」