北風が吹きつける1月末のある午後。ここはT大学キャンパスの外れに佇むロック史研究会、通称〈ロッ研〉の部室であります。

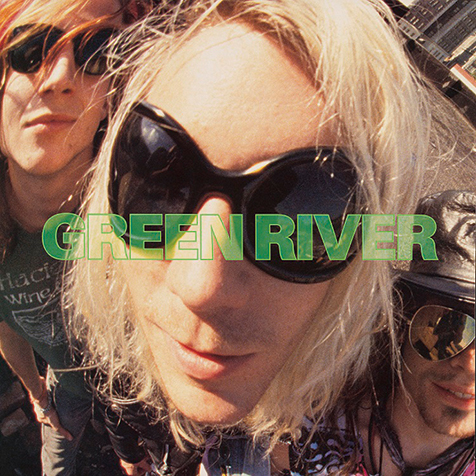

【今月のレポート盤】

野比甚八「てやんでえ、身体の芯まで冷えちまうぜ」

鶴見智奈子「おはようございます!」

野比「こんな寒い日に荒涼とした音が聴こえてくると思ったら、グリーン・リヴァーじゃねえか」

八丁光夫「88年リリースの唯一作『Rehab Doll』にレア音源を10曲も追加したデラックス盤が登場ってことで、さっそく鶴見級長がゲットしてきたんですわ」

鶴見「84年にシアトルで産声を上げた彼らは、同郷のメルヴィンズやサウンドガーデンと並んでグランジの礎を築いた重要グループですよね。そもそもサブ・ポップはこのバンドのレコードを出すために設立されたとか」

八丁「流石は級長。教科書通りの説明おおきに」

鶴見「88年に解散し、マッドハニーとパール・ジャムに分裂したことでも有名です」

野比「そうそう、フロントマンのマーク・アームと初期メンバーだったスティーヴ・ターナーがマッドハニーを、ストーン・ゴッサードとジェフ・アメントがマザー・ラヴ・ボーンを経てパール・ジャムを組むことになるんだよな。ちなみにブルース・フェアウェザーも、ラヴ・バッテリーっていうツウ好みのサイケ・グランジ・バンドに参加するんだぜ!」

八丁「そんな経緯もあってグリーン・リヴァーの名前はUSオルタナ好きの間でよく知られてるんやけど、知名度のわりには実際に音を聴いている人が少ない気も?」

鶴見「実は私もいま初めて聴いています」

野比「それなら熱いお茶でも飲みながら、じっくり味わうとするか!」

八丁「大雑把に言うと、ブラック・フラッグに憧れていたマッドハニー組のパンク/ガレージ・ロック趣向と、レイヴンなどを好んだパール・ジャム組によるハード・ロック/ヘヴィー・メタル趣向が融合したサウンドですわ。“Swallow My Pride”なんかはその典型!」

鶴見「マークのナスティーな歌声のせいか、全体的にややパンク色が強いような印象ですけど、曲によって雰囲気はだいぶ変わりますね」

八丁「“Porkfist”みたいにファストなハードコアがあるかと思えば、ボートラの“Somebody”あたりはモトリー・クルーばりの軽快なロックンロールや。〈音楽性が全然違うやんけ!〉とツッコミたいわ」

鶴見「同じくボートラに収録されているデヴィッド・ボウイ“Queen Bitch”のカヴァーも、骨子は意外とポップなハード・ロックです」

野比「それにパンクやメタル以外の要素も入っているんだよな。例えば“Take A Drive”なんて、よく聴くとギターが往年のブルース・ロックみてえだし」

鶴見「渋いアコギのアルペジオで始まる“One More Stich”は、後半に進むにつれてサイケっぽくなりますね」

八丁「いろんな要素をゴッタ煮にしてるんやけど、同世代のレッド・ホット・チリ・ペッパーズやジェーンズ・アディクションら、いわゆる〈ミクスチャー・ロック〉とはまた違う感じなのは何でやろ?」

鶴見「ミクスチャー勢はジャンルの交配を意識的に行っていたと思うんですけど、グリーン・リヴァーの場合は異なる音楽趣味を各自がそのままサウンドに反映させたため、結果的に雑多になってしまったのではないでしょうか」

野比「その意見、まんざら的外れでもないと思うぜ。音楽性の違いからバンド内の関係が悪化し、メジャー移籍を希望したメンバーとサブ・ポップ残留を望んだメンバーの間に決定的な軋轢が生じたことで、解散に至ったと言われているからな」

八丁「そのくせ90年に一夜限りの再結成を果たしたり、2008年から2009年にかけても何度か集結してライヴを行っているあたり、仲が良いんか悪いんか……」

野比「まあ、それも各々が常にシーンの第一線で活躍しているからこそジョイントできたわけだけどな」

鶴見「そう考えると、グリーン・リヴァーという一本の川から分岐した太い支流たちが、〈グランジ〉という荒地をより豊かで肥沃なものにしたとも捉えられますね」

八丁「うまい表現やけど……真面目か!」

ロッ研の部員たちにもいろいろと音楽的な相違があるようですが、どうか仲良く活動し続けてくださいね。【つづく】

『Rehab Doll』に同時にリイシューされたグリーン・リヴァーの87年のEP『Dry As A Bone』(Sub Pop/BIG NOTHING)