オハイオ・プレイヤーズの元メンバーが中心となったヴォーカル&インスト・トリオの2作目はリオンの全面プロデュース。バンド自体の個性が浮き彫りとなるタイトなアーバン・ファンクも快演だが、リオン印が刻まれるのは“I Can’t Keep Holding Back (My Love)”のような哀愁メロディーが炸裂するナンバーだろう。彼らはリオンの81年作で演奏も担当。 *林

ボサノヴァ~MPBの越境に貢献してきたマルコスは、『Inside Is Love』以降に縁を深めたリオンとここで4曲を共作。うち3曲はリオンの同年作『Rockin’ You Eternally』にて英詞版が聴けるもので、残る“Nao Pode Ser Qualquer Mulher”はこのタッグならではのメロウ&サウダージな逸曲に。シカゴ人脈の参加もあり、当時の折衷的なAOR感をも伝える一作だろう。なお、リオンは『Marcos Valle』(83年)でも“Estrelar”などを共作。 *出嶌

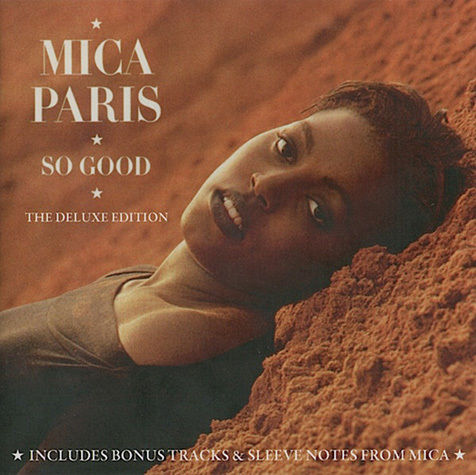

UKシーンからラヴコールを受けはじめた80年代後半、リオンはこの実力派歌姫もプロデュースしていた。いずれも当時はシングル・オンリー(B面)だったものの、この初作のデラックス版には収録。特に“In The City”やミーシャと共作した“Rock Together”のスロウ・ミディアムは音色こそデジタルながら哀愁のリオン節が光る。 *林

リオンのプロデュース/ソングライティング作品集。ジェリー・バトラーの哀愁ソウル“Thank You Early Bird”、マイケル・ワイコフによるアーバン・ダンサー“Looking Up To You”、エル・デバージのマーヴィン色濃厚な“Heart, Mind & Soul”など、70~90年代のメロウ仕事がズラリ。サントラ『The Education Of Sonny Carson』(74年)でリオンが歌った柔和なスロウ“Girl, Girl, Girl”の収録も嬉しい。 *林

リオンの79年作でデュエットもした白人女性シンガー・ソングライター。77年作『Singin’』で“I Wanna Be Where You Are”を取り上げていた彼女は、今作で表題曲以外のプロデュースをリオンに委ね、屈折したメロディーが悩ましい“Almost Everything”など、必殺のリオン節をアーバンな装いで歌ってみせる。リオン作品の常連演奏陣も大活躍。 *林

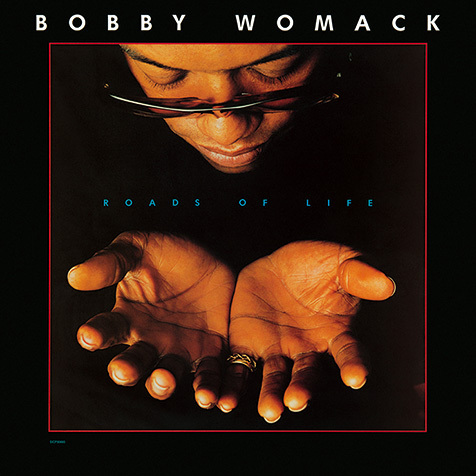

ユナイテッド・アーティスツ時代には『Communication』(71年)には同僚でもあったリオンと組み、コロムビア時代の『Pieces』(77年)でも共同作業していたボビーは、アリスタからの唯一のアルバムとなる本作でも顔合わせ。メリサ・マンチェスターの歌が絡むバラード“The Roots In Me”はリオンとボビーの共作で、メロウとブルージー、それぞれの個性が滲む。リオンは2曲でヴォーカル・アレンジも担当。 *林

クインシー・ジョーンズと並ぶ名伯楽にしてアーバン・メロウな曲を作るフュージョン・ソウルの貴公子とも組んだリオン。本作のラストを飾る“Everywhere Inside Of Me”は曲を書いたリオン自身が歌うスケールの大きいバラードで、スターシップ・オーケストラをバックにしたリオンのソロ曲といった趣だ。アリスタ作品に貢献した縁での参加だろう。 *林

そのままリオン指揮下で作られた3作目にして最終作。基本的にリオンがライティングにも関与して粋なアーバン・ダンサー“Piece A Cake”をものにしているが、ギャップ・バンドっぽい肉弾ファンク曲は時流への対応を優先した印象。甘美で古式ゆかしいスロウ“Clouds”などメンバー3名のペンによる曲は逆にリオンのウェアを纏ってくるのがおもしろい。 *出嶌

81年の『Rockin’ You Eternally』に続くエレクトラでの2作目。TOTOのリズム隊が参加した本作はマーティ・ペイチがコプロデュースを務め、デヴィッド・フォスターもペンを交えたAOR寄りの内容で、盟友マルコス・ヴァーリと共作したブラジリアン・グルーヴな曲も含む。白眉はマンハッタン・トランスファーのジャニス・シーゲルとデュエットしたアーバン・ダンサー“Why I Came To California”。 *林

70年代のモータウンで一時はリオンと同僚だったアイヴォリー・クイーン・オブ・ソウル。本作には、同じくモータウン仲間だったマーヴィン・ゲイの急逝を受けてリオンらと共作した追悼曲“My Dear Mr. Gaye”を収録。3分を過ぎたあたりからのマーヴィン『I Want You』的ムードを匂わせるダンサブルな展開はリオンの面目躍如といったところだろう。 *林

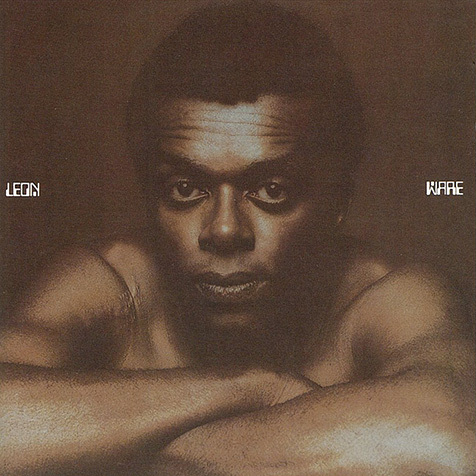

現在は入手困難な『Taste The Love』(95年)から8年ぶり、60代最初のソロ作。とはいえ年齢不詳なセンシュアル歌唱に変化はなく、レイドバックした雰囲気から熟れたヴァイブが滴る。同時期に台頭したドゥウェレと共振する部分も多く、ムーディーマンと直結しそうな浮遊感を帯びたダンス・トラックがあったり、デトロイトの血も改めて感じさせる一作。 *出嶌

陽光に照らされたジャケがまるでディーパーじゃない編集盤。91年のレア・シングル“Shoulda Been You”所収の2曲のみ既発ながら、ほぼ全編がここで陽の目を見る未発表曲/デモ音源で、本人が90s初頭に目論んでいたアルバムの青写真としても十分に酔わせてくれる。ジョン・バーンズとの共作やジャニス・シーゲルとの再デュエットも聴きものだろう。 *出嶌

久々のメジャー・リリース作。新作『Sigh』でも組んでいるテイラー・グレイヴスのほか、デヴィッドT・ウォーカー、ジョン・バーンズ、アンプ・フィドラーら、演奏にも参加した新旧馴染みの面々との共作曲を含む秀作で、メロウに枯れたリオン節が全編に染み渡る。ジェイムズ・イングラムをバック・ヴォーカルに迎えた“Smoovin’”のクールネスに心酔。 *林