ソウルの遺産を新たな視座からリフォーマット。今回は新作を発表したメロウ大王の偉業を再考!

唯一無二のミュージカル・マッサージャー、その官能の手つきとは

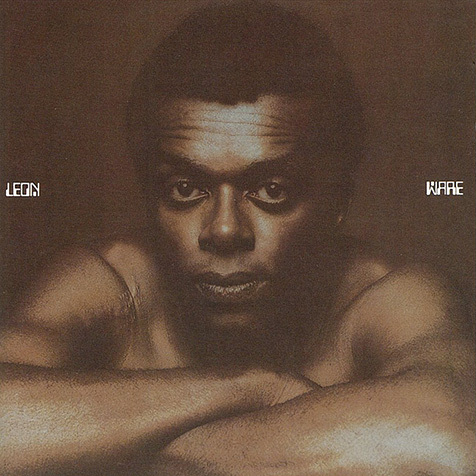

その音世界を表現する時に、これまでどれだけ〈メロウ〉という言葉が使われてきたことだろう。リオン・ウェアは、ソウル・ミュージックを代表すると言うより、その裏街道を歩んできたと言ったほうがしっくりくるシンガー/ソングライターである。日本では〈メロウ大王〉なる称号まで与えられているが、そう呼ばれるのはマーヴィン・ゲイ『I Want You』(76年)で官能を表現するソングライター/プロデューサーとして名声を確立し、その芳醇でセクシーな音世界が再評価され続けているからだろう。マーヴィン、そしてマイケル・ジャクソンやミニー・リパートンといった、いまは亡きスーパースターたちと仕事をし、時を共有したという事実は、リオンにとっての財産であるのはもちろん、ソウル界にとっても、またそれを享受するリスナーにとっても大きな財産となっている。

あてもなく彷徨うような、ジャジーなフィーリングと愁いを帯びた独特の旋律。そのワン&オンリーの音世界を自分たちの音楽に求める後進のミュージシャンは現在も後を絶たず、それによってリオンは〈リヴィング・レジェンド〉として生き永らえてきた。特にネオ・ソウルやUKソウル、クラブ方面からのラヴコールが多いリオンだが、例えば2012年に発表したクァドロンとの共演曲“Orchids For The Sun”を聴いてもわかるように、切なく悩ましいメロディーラインや吐息を吹きかけるようなヴォーカルにはまったく変化がない。偉大なるマンネリ。しかし、それがいまもヒントを与え続けているのだから、もう降参するしかないのだ。

米デトロイト出身(1940年2月16日生まれ)のリオンは、10代の頃に地元でラモント・ドジャーらとヴォーカル・グループを組み、60年代にモータウンのスタッフ・ライターとして活動を始めている。だが、メロウなソウル職人としての才能やセンスが開花するのはモータウンのLA移転後、みずからも西海岸に向かい、自身のアーティスト・デビュー作をユナイテッド・アーティスツで出した72年あたりから。むろん、マーヴィンの『I Want You』に代表されるメロウネスはデヴィッドT・ウォーカーをはじめとするセッション・ミュージシャンが鳴らす音色によるところも大きいはずだが、その采配も含めてリオンのセンスだと言っていいだろう。少年時代に不慮の事故で一時期視力を失ったリオンはスティーヴィー・ワンダーと同じ盲学校に通っていたというが、70年代中期のポスト・ニュー・ソウル時代に、光の見えないスティーヴィーが〈陽〉の世界を探り当てていた一方で、光を取り戻したリオンは暮れなずむ街や海辺のような〈陰〉を描いていたのだった。

現在、LAのマリナ・デル・レイに自宅とスタジオを構えるリオンがカリフォルニアの住人となってから久しい。では、なぜカリフォルニアにやって来たのか? それは“Why I Came To California”(82年)の歌詞にあるように〈可愛い女の子たちを見つめながらズマの浜辺を歩きたい〉からでもあるのだろう。愛に仕える官能修道士と自称し、自分の音楽はエロティシズムが原動力だと公言して憚らないリオン。つまり、卑近な言い方をすれば、彼の音楽は男と女を濡らすために作られている。「私はリスナーの皆さんを、私の住む〈LOVE〉と呼ばれる惑星に連れて行きたいのです」と真顔で語るリオンの歌世界は、とてつもなくディープでセンシュアルだが、同時に優しくエレガントでもある。これについて本人は「それこそが身を委ねてしまいたくなるような雰囲気を生むのです」と曖昧に話すように、彼の音楽はムードこそが最優先であり、楽理的に考察されるようなものではない。70年代後半からマルコス・ヴァーリとの共同作業でブラジル音楽に接近し、ラテンやAORとのクロスオーヴァーでも注目を集めたリオンは、近年も国境を越えてさまざまなアーティストとコラボを続けているが、それは彼が世界を〈LOVE〉というひとつの惑星として捉えているからなのかもしれない……などと言ってみたくもなる。

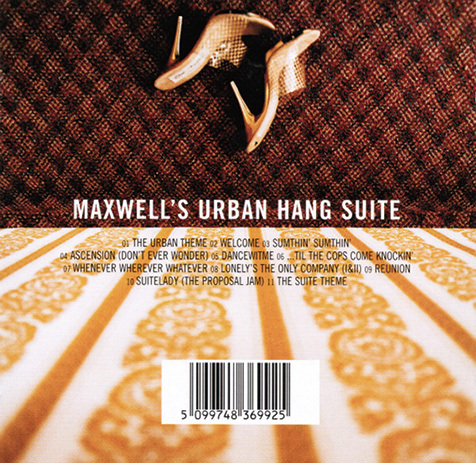

今年で74歳を迎えたリオン。裏方としてはともかく、シンガーとしてもイメージを変えることなく作品を出し続けてこられたのは、その声質や唱法によるところも大きい。教会出身者ながらゴスペル・ライクな熱唱型ではなく、囁くようなヴォーカルを持ち味としてきた彼は、以前から若さやパワーで勝負してこなかったぶん、いまとなっては経年を感じさせず、歳を重ねるごとにそれがプラスに作用しているといった具合なのだ。ふたたびインディーに戻ってのリリースとなる6年ぶりの新作『Sigh』も、官能的なスロウ・ジャムを軸に、リオン節を貫きながら80s風マシーン・グルーヴのパーティー・チューンやアンビエント調の曲などを披露。また今回は、前作に続いて共同プロデューサーとして名を連ねるテイラー・グレイヴスのほか、サンダーキャット(ベース)やカマシ・ワシントン(サックス)といったブレインフィーダー周辺の腕利きが参加していることも注目を集めるだろう。実は彼ら、無名だった10代の頃にヤング・ジャズ・ジャイアンツとして活動していたところをリオンに拾われ、ツアーに同行したという経歴の持ち主。そんな若き血を取り入れた新作でリオンは艶やかな吐息を吹きかけ、いわく「リスナーを抵抗できないくらい満足させる」ことに成功している。Rockin' You Eternally……リオン・ウェアは、彼が〈生〉と〈性〉を失わない限り、永遠にあなたをロックし続けるはずだ。

▼関連作品

左から、ジジ&シャーメインズの編集盤『Gigi & The Charmaines』(Ace)、デラニー&ボニーの72年作『D&B Together』(Columbia)、ミラクルズの74+75年作の2in1『Renaissance / Do It Baby』(Hip-O Select)

※ジャケットをクリックするとTOWER RECORDS ONLINEにジャンプ

▼リオンの絡んだ作品

左から、マリーナ・ショウの77年作『Sweet Beginnings』(Columbia)、デヴィッド・ラフィンの80年作『Gentleman Ruffin』(Warner Bros.)、ブッカーTの81年作『I Want You』(A&M)、マイケル・ワイコフの82年作『Love Conquers All』(Arista)

※ジャケットをクリックするとTOWER RECORDS ONLINEにジャンプ

▼リオン関係者の作品

左から、T・ボーイ・ロスの79年作『Changes』、元リオン夫人のスザイー・グリーンが在籍したシェリー&スザイーの79年作『Partners』(共にMotown)、ヤング・ジャズ・ジャイアンツの2004年作『Young Jazz Giants』(Birdman)

※ジャケットをクリックするとTOWER RECORDS ONLINEにジャンプ