ソウルの遺産を新たな視座からリフォーマット。今回は生ける伝説の全盛期を泥臭く楽しもう!

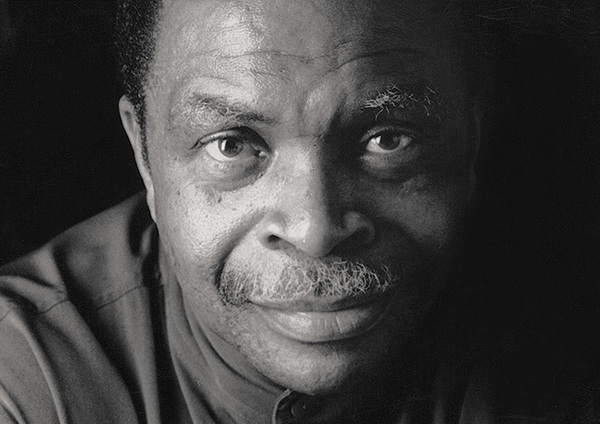

愛なき世界で歌い続けるオーティス・クレイ、絶頂期の実況盤

ソウル・ミュージックの文脈で〈オーティス〉といえば条件反射的に〈レディング〉となるのが常だろう。では〈クレイ〉と姓のつく男は置き去りにされてきたのか。いや、そんなことはない。オーティス・レディングの4ヵ月後(1942年2月11日)に生まれ、いまも現役で新作を出し続けるオーティス・クレイの愛され方も〈レディング〉に勝るとも劣らないものだ。少なくとも日本では。

その歌唱は剛にして柔、無骨にして誠実。ハードで粗削りな南部出身のシンガーでもウィルソン・ピケットのような俺様節ではなく、オーティス・クレイ(以下オーティス)の歌は聴き手を優しく労わるようで、情に溢れている。どこぞのバーで酒を飲みたくなるような気分にさせるというか。そこが日本の(ロック・ファンではなく)ソウル・ファンに愛される理由なのかもしれないが、いかに日本で愛されているかは、来日公演の模様を収めたライヴ盤が日本でリリースされたり、70年代中期に本人が設立したエコーやTK傘下のグレイズなどでのシングルが日本企画のアルバム『The Only Way Is Up』(82年)にまとめられたことが何よりの証拠だろう。

ミシシッピ州出身でゴスペルから出発したオーティスがセンセーショナル・ナイチンゲールズやゴスペル・ソングバーズなどのゴスペル・グループを経て世俗(ソウル)音楽に転向したのは65年、移住したシカゴでハロルド・バラージに認められてからとされる。そこでワンダフルから出したシングルも後に日本でアルバム化されるのだが、実はこの時、同じくバラージの後押しでデビューしたのがタイロン・デイヴィスだった。以来、同じ南部出身のオーティスとタイロンは親友となり、ともにカール・デイヴィスのダカーからシングルを発表。ただ、まろやかな声質のタイロンがシカゴの都会的な音に乗ってモダンなソウルを歌ったのに対し、無骨でハードな唱法のオーティスはサザン・ソウルへとのめり込んでいった。ワンダフルの経営難に伴ってコティリオンに移籍した際、オーティスはマッスル・ショールズにあるリック・ホールのフェイム・スタジオで録音を始め、ジェイムズ・カーやオーティス・レディング、ウィリアム・ベルらの名曲を歌って先達の後に続こうとしたのだ。

そんななか、メンフィスにてウィリー・ミッチェルの制作で録音した“Is It Over”(70年)をキッカケとして、71~74年、オーティスはハイで3年近くの短くも濃密な時間を過ごすことになる。日本ではここが最良の時代とされるが、シカゴ住人の彼は、その後もシル・ジョンソンやウィリー・クレイトンらと同じく南部のディープな体質を持つソウル・シンガーとしてゴスペルやブルースに根差しながらシカゴ・アーバン・ブラックの粋を伝えてきた。思えば、2006年7月の〈ジャパン・ブルース&ソウル・カーニバル〉に出演したオーティスをバックで支えたのは、トム・トム84ことトーマス・ワシントンやウィリー・ヘンダーソンといったシカゴの名匠たちだった。彼らはその前年に他界したタイロン・デイヴィスの(元)裏方でもあるが、オーティスがいまも魂を込めて歌い続ける理由には、亡き親友への思慕の念もあるのではないか。まさにTrying To Live My Life Without You...大切な人を失ってもオーティスは、苦みばしった歌声でソウル人生を歩み続けているのだ。

▼関連作品

左から、コティリオン時代の録音を含む編集盤『The Fame Studios Story 1961-1973』(Kent Soul)、ウィリー・ミッチェルの最新ベスト盤『The Hi Records Single Collection』(Solid)、タイロン・デイヴィスの70年作『Turn Back The Hands Of Time』(Dakar/Solid)

※ジャケットをクリックするとTOWER RECORDS ONLINEにジャンプ