44年後のトルバドールへ導かれたレイラ・ハサウェイと、父ダニーの魂の連環

セルフ・タイトルの初アルバムから25年目を迎える今年、レイラ・ハサウェイが父ダニー・ハサウェイと同じハリウッドの名門クラブ〈トルバドール〉で行ったパフォーマンス音源を含むライヴ盤を発表した。レイラといえば、90年にアルバム・デビュー(シングルは80年代後半からリリース)して以来、自身の活動に加えて、R&B、ジャズ、ゴスペルのフィールドで膨大な数の客演をこなしてきたことでも知られている。特に近年は、〈ひとり和音〉を披露して周囲を仰天させたスナーキー・パピーとの“Something”(デヴィッド・フォスターとブレンダ・ラッセル作の名曲をカヴァーしたレイラの初期シングル)やロバート・グラスパー・エクスペリメント『Black Radio 2』にて客演した“Jesus Children”が共にグラミーを受賞。さらに、ケンドリック・ラマーの近作ではレイラの声が引用され、ニーナ・シモンのドキュメンタリー映画に連動したトリビュート・アルバムではコモンと共演するなど、ここに来て〈時の人〉となった感がある。

そんなレイラはデビュー時こそ〈ダニー・ハサウェイの娘〉として騒がれたが、活動の長さからしても、もはや親の七光りで語られるような人ではなくなった。90年代半ばにピート・エスコヴェートのアルバムでカヴァーされたダニーの“Flying Easy”にゲスト・シンガーとして招かれた頃は周囲から〈娘〉であることを押し付けられていた気もしたが、近年は、むしろレイラの方が父の紹介者となっている感さえある。ダニーの旧作ジャケットをコラージュしたアートワークも話題を集めたスタックス第2弾作『Where It All Begins』(2011年)ではダニーの78年曲“You Were Meant For Me”をカヴァー。また、この10年近くはソウル・レジェンドの娘たちで組んだドーターズ・オブ・ソウルというグループでも活動するなど、父の威光を笠に着ることに対してためらいがなくなったという印象を受けるのだ。そして、レイラの深みのあるアルト(コントラルト)・ヴォイスは、女声でありながら、年を経るごとにダニーに近づきつつある。生きていれば2015年10月1日に70歳の誕生日を迎えたはずの父ダニーはもうこの世にいないが、彼の持ち味やスピリットは娘レイラにしっかりと受け継がれているのだ。

レイラが10歳だった79年1月、NYのホテルから転落して33年という短い生涯を終えたダニー・ハサウェイ。だが、現在もマーヴィン・ゲイやカーティス・メイフィールド、スティーヴィー・ワンダーらと並ぶ70年代ニュー・ソウル・ムーヴメントの旗手として神格化されているように、ソロとしての活動歴はわずか10年程度ながら、ソウル・ミュージックの歴史に太字で名が刻まれるほど、その存在は大きい。

ダニーの提示した新しきソウル

45年にシカゴで生まれたダニーは、母方の祖母が住むセントルイスで育ち、ゴスペル・シンガー/ギタリストだった祖母のもと3歳からウクレレ片手に歌いはじめ、周囲を唸らせたという。が、歌にも増して才能を開花させたのが9歳から始めたピアノだった。神童と呼ばれていたダニーは10代でクラシックの音楽理論をマスターし、ピアノを専攻するためにワシントンDCの名門黒人校=ハワード大学に入学。そこで出会ったのが、後にダニーと“The Ghetto”を共作するリロイ・ハトソンであり、デュエット・パートナーとなったロバータ・フラックだったのだ。同校でダニーは並外れた才能を示し、教授陣をも圧倒するほどだったというが、72年のサントラ『Come Back Charleston Blue』の制作においてクインシー・ジョーンズと対等に渡り合えたのも、そんな才能ゆえだろう。

67年には大学を中退しているダニーだが、その後、故郷シカゴに戻り、カーティス・メイフィールドが立ち上げたカートム、およびチェスなどで裏方として活動。インプレッションズやジェリー・バトラーらの作品にアレンジなどで関わる傍ら、カートムではリロイ・ハトソンらハワード大の仲間で組んだメイフィールド・シンガーズやジューン・コンクエストとのデュオで自身のレコードも出している。こうしたなか、カーティスの紹介で出会ったキング・カーティスを通してアトランティック(傘下のアトコ)と契約。70年にファースト・アルバム『Everything Is Everything』を出すと、それはインテリな黒人らしい視点を備えたコミュニティー音楽としてマーヴィン・ゲイ『What's Going On』(71年)に先んじて同胞から共感を集め、キャロル・キングが音楽仲間に配って聴かせたという逸話を残すほど多くの人々の心を揺さぶった。いわゆる汗臭さはないが、どこか神聖で深々としたチャーチ・ベースのヴォーカルも楽曲をドラマティックなものにした。

だが、ダニーの革新性は、ヴォーカルや歌詞よりも、例えば“The Ghetto”におけるラテン感覚など、幅広いジャンルからの音楽の取り込み方やエレクトリック・ピアノを使った演奏、アレンジの巧みさにある。とりわけ、ニュー・ソウルの名盤として誉れ高い『Extension Of A Man』(73年)は、ゴスペル、クラシック、ブルース、ジャズ、ラテンなど、自身の音楽体験を遡っていくようなミクスチャー感覚が斬新で、そうした拡張性や多面性、洗練されたサウンドは60年代のディープなサザン・ソウルを信奉する一部のリスナーの反感を買ったようだが、それこそがまさに70年代のアトランティックが提示した〈新しきソウル・ミュージックの光と道〉だったのだ。

自作自演というイメージが強い人でありながら、自身がペンを交えた曲はクリスマス・シーズンの定番“This Christmas”などもあるが、それほど多くないダニー。だが、裏を返せば、それだけアレンジ能力が高く、自分のカラーを持っていたとも言える。リオン・ラッセル名曲のカヴァー“A Song For You”などはダニーのヴァージョンがオリジナルと勘違いする人もいるほどで、ダニー版に倣ったカヴァーも少なくない。そのアレンジ力や演奏力は、アレサ・フランクリンをはじめとするアトランティックでのセッションやファンク・ロックのコールド・ブラッドなどの作品でも発揮され、自身のライヴ・パフォーマンスをも高みに導いた。実際、〈トルバドール〉とNYの〈ビターエンド〉でのライヴ音源を収めた『Live』(72年)はスタジオ録音作以上に影響力を持ち、後にそれはディアンジェロをはじめとするネオ・ソウル勢に刺激を与え、フランク・マッコムのような直球のフォロワーも生むことになる。そしていま、誰よりもそんな父に近づいているのが娘のレイラなのだ。

レイラが受け継ぐもの

父と同じシカゴで生まれたレイラは、いまあえて言うと、ダニーの生き写しである。もちろん、ダニーとハワード大学で出会って結婚した、オペラ歌手の母ユーレイラ(ユーライラ)からの影響も大きい。そして、そんな両親から音楽的センスとインテリジェンスを受け継いだレイラはボストンの名門校であるバークリー音楽大学で学んでいる。同校はジャズ教育に熱心なことでも有名だが、ジョー・サンプルとの共演盤『The Song Lives On』(99年)も含め、レイラがデビュー時から現在まで数多くのジャズ作品にフィーチャーされてきたのもそんな出自ゆえ。実際、スナーキー・パピーとの曲がそうであったように、スキャットを交えるなどした、即興にも対応できるヴォーカルはジャズ色が強く、それはライヴ向きとも言える。ピアノを弾くことも含め、レイラはハワード大学時代にDCのクラブでジャズを演奏していた父ダニーの遺伝子を音楽的にも受け継いでいるのだ。そういえば、スタックス第1弾作『Self Portrait』(2008年)収録の“Little Girl”で彼女は〈大きな空へ飛び立っていったダディ〉と亡き父に思いを馳せ、〈中西部の街に住んでいたあの頃/土曜日に[ソウル・トレイン]を楽しみ/FMからは苦悩と栄光が流れてくる〉と自身の少女時代を回想していた。そこで彼女が言う〈苦悩と栄光〉とは、ディスコ・ブームを目前にして第一線からいったん身を引き、70年代後半にロバータとの再タッグで“The Closer I Get To You”や“Back Together Again”といった曲をチャート上位に送り込んだダニーの姿を連想させなくもないが、結局父の最大の理解者は、娘でありシンガーである自分しかいないということをさりげなく伝えたのではないか。

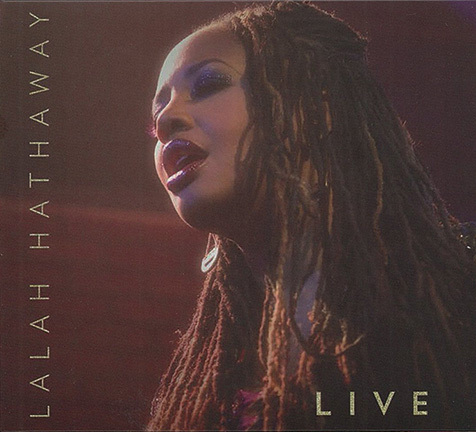

おそらくそうした自負込みで、父と同じステージで歌いたいという長年の夢を実現させたのが、クラウドファンディングのPledge Musicで資金を募ってリリースに漕ぎ着けた今回の『Live』である。2015年4月21日に〈トルバドール〉で行ったライヴからの音源8曲にパサデナのスタジオ・ライヴ音源4曲を収めたこのアルバムには、これまでに彼女がヴァージンやスタックスなどから出した5枚のソロ・アルバムおよびジョー・サンプルとの共演盤からの曲に加え、父の名曲などのカヴァーを収録。レイラのキャリアを振り返る集大成的な内容にもなっている。

収録されたダニーの名曲カヴァーは、実際のステージでも最初に歌ったという“Little Ghetto Boy”、および“You Were Meant For Me”の2曲。特にゲットーの少年を鼓舞する前者は、昨今相次ぐ警官による黒人少年の射殺事件などに対するメッセージも込めて歌ったのかもしれない。カヴァーでは、自身も過去に歌っていたルーサー・ヴァンドロスの“Forever, For Always, For Love”、当日会場にいたというアニタ・ベイカーの“Angel”(2010年の〈Soul Train Awards〉におけるアニタのトリビュート・ステージで歌って以来、これもレイラの十八番になりつつある)も披露。自身の“Lean On Me”ではロバート・グラスパーをフィーチャーしているが、ここでエレピを弾くグラスパーに在りし日のダニーの姿を重ね合わせることも容易だろう。

とはいえ、父との思い出に浸っているだけではなく、現行R&Bシンガーとして、その先を見つめているのがレイラの逞しさだ。アルバムには、今回のライヴでバック・ヴォーカルも務めたヴーラ・マリンガがベン・ジョーンズと組んだUKのディーヴァギークやDJキャンパーの制作によるスタジオ録音曲も用意。現在制作中と噂されるニュー・アルバムにも期待を募らせる。レイラはいま、父のキャリアを凌駕しようとしているのだ。 *林 剛