ダイサク・ジョビン(Mikiki編集長)

YMOやキヨシローとのコラボで、派手なメイクと衣装を纏った妖艶かつ中性的な風貌と、無表情のままシンセを弾く異形の姿で小学生だった私の人生に鮮烈に登場した教授は、思えばその後の40年以上、同じ時代を生きるものとして、現代日本人として、常に憧憬の先達、ロールモデルだった。パンク、ロック、クラシック、現代音楽、民族音楽、ワールドミュージックなど、好きな音楽を自由に聴いていいということ。音楽、文学、映画、美術、思想、哲学、歴史など、好奇心の赴くままに知りたいことを知っていくということ。ジャンルや国境など既成の境界線を飄々と、軽々と越えて、他人のことなど気にせず自由に、思ったように生きていいということ。福岡の血脈を継ぐ東京郊外育ち、左利き、早生まれ、都立進学校をはみ出して(落ちこぼれて)アートカレッジに進学など、畏れ多くも共通項が多いなぁと勝手にシンパシーも感じていた。

インタビュー取材や、共通の知人が多かったこともあって教授にお会いすることが多かったが、無名の若造だった私のどんな質問に対してもすべて、真剣に耳を傾け、深く思考しながら真摯に答えてくれる。気さくに、ユーモアを交えて、サービス精神旺盛に。やがて話題が音楽から逸脱して、無軌道な飛行体のように飛び回っていくその知的興奮たるや!!

好きなアルバムを一枚挙げるとすれば、94年の『sweet revenge』。翌年の教授プロデュース作であるアート・リンゼイ『O Corpo Sutil(曖昧な存在)』とセットで(『1996』、アートの他のアルバムなどgütレーベル作品は全部いい!!)。自分が大好きだったふたつの音楽、NYパンク~アヴァンギャルドと、ブラジルのボサノヴァが、この2作品で初めて融合されていたときの衝撃は非常に大きかった。また、バブル崩壊後の90年代中盤のユル~く弛緩してふわふわした、先行き不明で不安定な時代の空気感にいちばんマッチしていた気がして、先行き不明で不安定だった20代前半の自分の心情にもバッチリとハマる音像だったので一際思い入れが強い。

芸術は長く、人生は短し。教授が創造した、美しく、洗練されていて、エレガントで、繊細で、奥ゆかしい芸術作品たちに、私はこれまでと変わることなくこれからも触れ続けるだろう。

天野龍太郎(Mikiki編集部)

〈教授〉という愛称に、そんなに馴染みがない。89年、平成元年生まれの自分にとって、坂本さんは、まずはテレビの中にいた人だった。90年代後半、「HEY!HEY!HEY!」なんかに出て〈教授〉と呼ばれ、白髪が増えてきた頃の坂本さんは、いかにも〈教授〉といった感じの見た目だったけれど。それでも、〈教授〉と呼ばれるその人はなんだか遠い存在な感じがして、彼は常に〈坂本龍一〉か〈坂本さん〉だった。

“energy flow”と『ウラBTTB』のヒットははっきりと覚えているけれど、GEISHA GIRLSのことはあまり覚えていない。子どもだったからだろう。ただ、中谷美紀さんの曲のプロデュースをしていたことは、なんとなく知っていた。“MIND CIRCUS”と“クロニック・ラヴ”は、今でも定期的に立ち返って聴く曲。『私生活』は今こそ重要な作品だと思うし、『食物連鎖』のメランコリックなジャケットや「ケイゾク」の薄気味悪いオープニング映像は90年代という時代の暗さとともに自分の心に刻まれている。gütレーベルのCDの、あの不思議なパッケージも。

“クロニック・ラヴ”が“Ballet Mécanique”や岡田有希子“WONDER TRIP LOVER”といった曲の何度目かのリメイクだと知ったのは、かなりあとになってからだった。10代後半になってYMOの作品を聴いて衝撃を受け、それほど熱心にとは言えないながらも、坂本さんのソロアルバムも少しずつ聴いていった。『B-2 UNIT』を初めて聴いた時の違和感、こわさ、得体の知れなさは、何度聴いても薄れることはない。似た音楽が世界に一つもないから。そして、そんなふうに坂本さんの仕事を知っていく過程で、“クロニック・ラヴ”の秘密を知ったのだった。

美しいメロディを紡ぎだす作曲家やピアニストとして、坂本さんは言うまでもなく世界一の才能を持っていた。ただ、何よりもオルタナティブな音楽が好きな自分は、音楽の限界、果てを覗きこむような晩年の『out of noise』や『async』での態度と姿勢が好きだった。大貫妙子さんとの『UTAU』にも、音楽を構成する要素を削ぎ落とした先にある、ちょっとこわいくらいのすごみが宿っている。坂本さんが亡くなったあと、遺された作品を延々と聴いていた中で、『COMICA』の重要性を発見したこともあった。

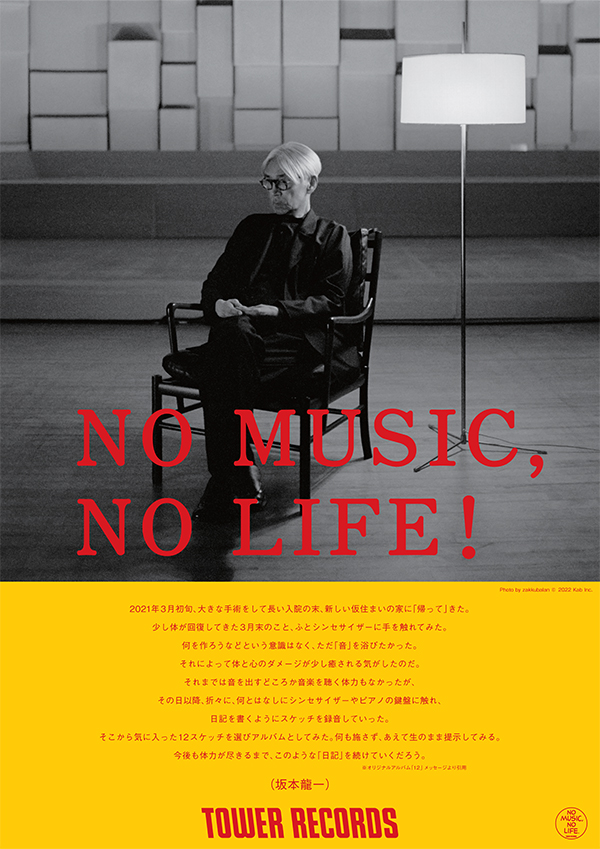

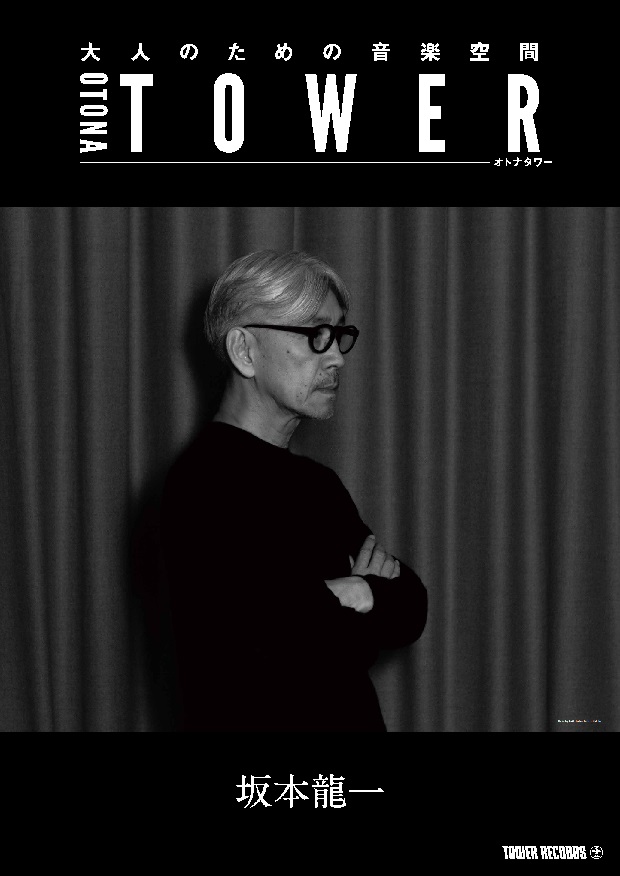

そんなふうに、老成も枯れることも保守化も反復もせず、最期まで前進しつづけるアクチュアルな音楽家だったこと、聴いたことのない音楽をつくろうと試みていたことが、自分にとっては何よりも重要だった(政治的にも、何者にも阿らずに世界をよりよくしようと行動していた)。でも、坂本さんの音楽は、前衛的でありながらもネガティブな刺々しいものではなくて、いつもあたたかい温度が伝わってくるものだった。そして、そういった作家性は、最期の作品になった『12』に凝縮されていると思う。

坂本さんに取材をさせてもらったのは、川崎弘二さんが武満徹についてインタビューをした時。2018年のクリスマスイブ、六本木のグランドハイアット東京のレストランの奥にある個室で。無理を言って、坂本さんが曲のリミックスをしたワンオートリックス・ポイント・ネヴァーについて伺う取材も、15分だけ組みいれてもらった。緊張しながら初めて言葉を交わした坂本さんは、主題のOPNについて、「う~ん。最近の作風は、ちょっと苦手なんだよね~……」と苦笑しながら、正直な意見を小さな声で語っていたのが忘れられない。

OPNの新作『Again』を聴いた坂本さんは、どんな感想を抱いたのかな?と想像してみる。坂本さんは、けっこう気にいりそうなアルバムだと勝手に思う。OPNの音楽がそうであるように、坂本さんが世界に蒔いた多種多様かつ膨大な数の種は、いろんなところで、いろんな形で芽を出している。今日も、そして明日も。